Eine Dozentin meinte mal zu mir, dass eine Arbeit entweder gut oder fertig ist. Ich weiß nicht, ob das auch für nicht-wissenschaftliche Autor*innen gilt, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde einen Roman schreiben, dann ginge es mir wohl so: ich wäre nie 100 % zufrieden. Viele Dinge würden mich stören – hier passt dieser Satz nicht so ganz und da ist die Szene einfach zu langweilig. Am allermeisten aber würde es mich stören, im Nachhinein festzustellen, dass ich Mist gebaut hab. Dass ich, als Autorin, und sei es in einem noch so kleinen Rahmen, Diskriminierung (re)produziert hab – ob bewusst oder unbewusst.

Wer mich und/oder irgendeinen meiner Social Media-Accounts kennt, weiß, dass ich in den letzten Jahren einen Wandel durchgemacht habe – ich bemühe mich immer mehr, „Ismen“ zu meiden. „Ismen“ sind zum Beispiel Rassismus, Sexismus , Klassismus und Ableismus.

Natürlich sind viele Menschen gegen Rassismus und sind überzeugt, nicht rassistisch zu sein – wissen aber auch nicht wirklich, was Rassismus ist und wie Antirassismus funktioniert. So verhält es sich generell mit „Ismen“. Ich dachte vor einigen Monaten auch, ich bin nicht rassistisch – bin ja weltoffen und nicht rechts. Bis ich gemerkt hab, wie involviert jede einzelne Person doch ist und dass ich vieles ver- und er-lernen muss, um wirklich „ismenfrei“ zu sein – nur nicht rechtsradikal zu sein reicht nicht. Und ganz ehrlich? Es ist ein permanenter Prozess. Es gibt keinen Endpunkt, an dem man ein superduper Mensch ist, der nie rassistisch, sexistisch, klassistisch, ableistisch usw. ist. Und „Ismenfreiheit“ bedeutet auch eh nicht automatisch, dass man superduper ist. Versteht sich von selbst. Aber: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Schritt für Schritt hin zu weniger Marginalisierung.

Darum bemühe ich mich und darum würde es mich auch so unfassbar stören, wenn ich viel Zeit, Herzblut, Mühe und Gedanken in ein Buch stecke, das sich dann einige Zeit später als diskriminierend entpuppt. Und dabei spielt keine Rolle, wie etwas gemeint ist, denn böse Absichten hat selten jemand. Der Effekt ist ausschlaggebend, nicht die Intention. Wie oben schon gesagt, dabei kann das Ausmaß noch so klein sein – ich würde es als Autorin vermeiden wollen. Vielleicht geht es einigen Autor*innen unter euch ja genauso. Deshalb würde ich gern mit ein paar Beispielen verdeutlichen, was ich meine.

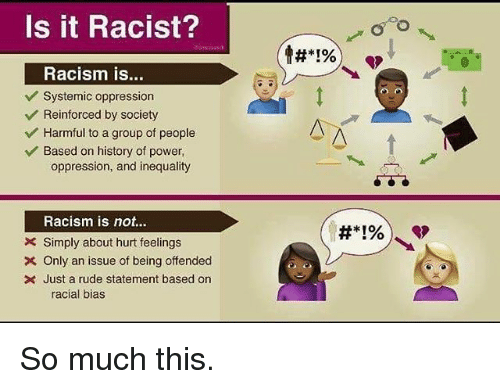

Ein kleiner Disclaimer vorweg: Ich würde euch sehr bitten, aufgeschlossen, selbstkritisch und reflektiert an diese Punkte heranzugehen. Ich kenne den anfänglichen Impuls, sagen zu wollen, dass der Gegenüber übertreibt, dass das an eine „Sprachpolizei“ grenzt, dass Sprache im Wandel ist und dieses und jenes ja nicht mehr dieses und jenes bedeutet. I feel you. Aber noch mehr verstehe ich die Kritik von Betroffenen daran, wenn sie äußern, dass etwas diskriminierend ist. Das mag man oft nicht auf Anhieb nachvollziehen können, aber es geht nicht um verletzte Gefühle. Dieses Bild bringt es gut auf den Punkt; ähnlich lässt es sich auf weitere Ismen übertragen.

https://me.me/i/is-it-racist-racism-is-systemic-oppression-v-reinforced-by-13714439

Die häufigsten diskriminierenden Begriffe, die in allen Formen von Büchern auftauchen, sind wohl dumm, blöd, irre, Idiot, Wahnsinn, Schwachsinn, (grenz)debil und dergleichen mehr – ihr wisst, in welche Richtung ich will. Das sind Worte, die fest in der Alltagssprache verankert und gar nicht immer negativ konnotiert sind, Worte, die aber meist auch nicht das beschreiben, was eigentlich gemeint ist. Sie reproduzieren Ableismus – quasi eine Feindlichkeit mangelnden Fähigkeiten gegenüber. Ich kann bei solchen Begriffen die historischen Kontexte nicht außer Acht lassen. Und denke da an das weit verbreitete Wegsperren, gewaltvolle „Behandeln“ und systematische Töten („Euthanasie“) wegen vermeintlicher Behinderungen, wie eben „debil“ oder „schwachsinnig“ oder „wahnsinnig“ zu sein. „Hysterie“ ist etwas, das insbesondere für Frauen zum Tragen kam, sobald sie irgendwie aufmüpfig oder auffällig wurde. All das kann ich nicht wegdenken, wenn wir die Begriffe inflationär gebrauchen.

Was meint denn eigentlich dumm? Es beinhaltet einen Mangel an Intellekt – was auch immer man darunter verstehen mag. Ist es wirklich das, womit eine Person beleidigt werden sollte, etwas, wofür man erstmal nichts kann? Das ist dann nicht so viel besser, als „behindert“ zu benutzen, um zu beleidigen. Oft hört man auch, dass irgendwelche fundamentalistischen Politiker „irre“ seien. Sind sie das? Und wenn ja, bagatellisiert das nicht ihre Taten, weil sie dann ja eine psychische Erklärungsgrundlage haben? Und stigmatisiert es nicht diejenigen, die psychische Krankheiten haben, aber nicht gefährlich für die Allgemeinheit sind (wie die meisten psychisch Kranken)? Sollten wir nicht viel mehr das betiteln, was wirklich falsch ist, wie: Diese Person ist sexistisch, rassistisch, ignorant, bigott, menschenfeindlich usw.? Es ist ein alltäglicher Impuls, zu sagen „Trump ist einfach irre“ – ich nehme mich da nicht raus – aber es ist auch falsch. Genauso verhält es sich in Büchern. Statt Begriffe in Kontexten zu verwenden, die aufgeladen und unpassend sind, könnten Autor*innen das nächste Mal, wenn ein solcher Begriff auftauchen soll, schauen, ob etwas anderes nicht besser passt. Und sei es „scheiße“ – denn der Begriff ist nicht so aufgeladen. Und eignet sich für vieles genauso gut.

Ich weiß, dass es nicht immer und überall möglich ist. Aber Dinge zu hinterfragen und sie sich bewusstzumachen ist der wichtigste Schritt. Das meine ich übrigens auch mit dem Prozess des er- und verlernens. Durch die neuen Perspektiven und das neue Wissen, das wir erlernen, verlernen wir Dinge, die für uns eigentlich selbstverständlich waren – die es von nun an aber nicht mehr sein müssen (/sollten) – Schritt für Schritt.

Wenn euch konkrete Beispiele interessieren: nenne ich euch gerne.

Nehmen wir zum Beispiel The Hate U Give, ein Buch, das ich schon zweimal gelesen haben und wirklich großartig finde. Das Einzige, was mich gestört hat: unkommentiertes Slut- und Bodyshaming:

- 12: „Sie hätte auch die perfekte Größe zum Modeln, ist aber ein bisschen dicker als diese Zahnstocher auf den Catwalks.“

- 13: „Glaub mir, an der Schule gibt’s auch Schlampen. Die hast du einfach überall.“

- 297: „Willst du damit sagen, ich kann ruhig eine Schlampe sein?“

Ein anderes Beispiel ist Everything, Everything bzw. Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt, ein Buch, das ich selbst nicht gelesen habe, bei dem ich aber die Kritik der Betroffenen sehr gut nachvollziehen kann. Achtung, Spoiler-Warnung für den Rest dieses Absatzes. Die Protagonistin ist am Ende gar nicht an einer Immunkrankheit erkrankt, wegen der sie das Haus nicht verlassen darf – sie hat eine Mutter, die ihr das einredet. So funktioniert aber die Liebesgeschichte gut. Und der Plottwist. Auf Kosten von Menschen, die tatsächlich diese Krankheit haben und sich vielleicht erhoffen, dass sie sich in diesem Buch wiederfinden – nur um am Ende festzustellen, dass wenn sie wirklich krank sind, für sie wenig Hoffnung besteht. Zumal hier auch wieder eine psychische Krankheit – die der Mutter – dazu dient, etwas Schlechtes darzustellen.

Auch der erste Satz der Inhaltsangabe ist schon eine Sache für sich: „Die 17-jährige Madeline hat noch nie das Haus verlassen, denn sie leidet an einer seltenen Immunkrankheit.“ Das Leid-Narrativ ist weit verbreitet, tut den Betroffenen aber oft keinen Gefallen. Bevor ihr schreiben wollt, dass jemand an etwas leide, was irgendwie mit Krankheit oder Behinderung zu tun hat, macht euch bitte schlau, welche Formulierung Betroffene bevorzugen. Auf www.leidmedien.de könnt ihr beispielsweise auch nachlesen, warum „an den Rollstuhl gefesselt sein“ und ähnliche Sätze nicht hilfreich sind. Dort findet ihr auch Artikel zu klischeebehafteten Darstellungen, die man vermeiden sollte.

Nun ist das mit der Diversität und der Repräsentation aber auch eine Sache für sich. Einerseits ist es sehr wahr, dass es in fiktiven Geschichten noch viel zu viele weiße, cis-gender, heterosexuelle, able-bodied Charaktere gibt. Wir brauchen unbedingt mehr Geschichten mit mehr Geschichten – sprich, auch die Geschichten von Menschen, die nicht weiß, nicht cis, nicht heterosexuell oder able-bodied sind. Denn unsere Gesellschaft ist vielfältig und Bücher sollten das wiederspiegeln. Jede*r Leser*in hat das Recht darauf, sich in Geschichten wiederzufinden und die mangelnde Repräsentation ist etwas, wogegen Autor*innen unbedingt etwas tun müssen.

Allerdings sehe ich es kritisch, wenn sich beispielsweise weiße Autor*innen ein Thema wie Rassismus greifen, von dem sie nicht betroffen sind. Ich halte es sogar für falsch, sich dem Thema anzunehmen, da Betroffene von „Ismen“ auch Exklusion erfahren und selbst als Autor*innen unterrepräsentiert sind – hier ist es die Verantwortung von Nicht-Betroffenen, Platz auf der Bühne zu schaffen, damit die entsprechenden Menschen ihre Geschichten selbst erzählen können. Sie können es einfach besser, weil es ihre Realität ist.

Es spricht allerdings nichts dagegen, in Nebenhandlungen oder als Nebencharaktere Diversität einzubauen – das sollte allerdings nach ausgiebiger Recherche geschehen, damit keine falsche oder ungenügende Repräsentation erfolgt.

Es ist eben nie egal, wer hinter der Geschichte eines Buches steckt – alles ist politisch, ob man es so wahrnehmen will oder nicht.

Diskriminierungsfreiheit ist Arbeit. Für jeden Menschen, der sich darum bemüht, aber in besonderer Weise auch für Autor*innen, da ihr Werk von vielen Menschen gelesen wird und Einfluss hat – und wenn es erstmal erschienen ist, ist es (oft) zu spät, etwas zu ändern. Deshalb appelliere ich an jede*n von euch, bestrebt und bemüht zu sein, Diskriminierung zu vermeiden, auf welche Art und Weise auch immer – informiert euch, hört Betroffenen zu und erlaubt euch, Selbstverständliches zu verlernen und Richtiges zu erlernen. Das ist das Fundament für eine Zukunft, auf die wir hinarbeiten sollten – mit Büchern, die uns alle beinhalten.

[Dieser Text wurde 2017 ursprünglich für einen Autor*innenblog verfasst, der inzwischen nicht mehr online ist]

Pingback: [Sturmkrähe] Über Own Voices und richtige und falsche Unterstützung

Inspirierend. Voller Leidenschaft. Gefällt mir sehr gut. Macht weiter so!

Nur in der ersten Zeile des zweiten Absatzes fehlt ein Verb. Vielleicht ein “kennt” hinter “Social Media-Accounts”?

Trotzdem ganz feiner Text.